合理性だけでは触れられないものがある?ーー集まり方から集まるワケを考える(後編)

一人か組織かの二元論ではなく、集まり方にもグラデーションがある。オンラインの会議ツールなどもすっかり普及した今、それぞれの目的に合わせてどんな集まり方ができると良いだろうか。後編では「どう集まるか?」に話題の軸足を置き、Eat, Play, Sleep inc.のメンバー3人で話してみた。

●岡安いつ美(おかやす・いつみ)写真左

京都市在住。大学卒業後に京都市内のライブハウスに就職し、2014年にWebメディア・ANTENNAを立ち上げ。その後Webディレクターとして働きながら、フォトグラファーとしての活動を開始し、2019年に独立。人物写真を中心に撮影を行う。

●山本洋平(やまもと・ようへい)写真中央

日本・カナダでマーケティングやブランディングに関わり、スタートアップからグローバルブランドまで幅広いプロジェクトに従事。現在はフリーのクリエイティブディレクター/デザイナーとして活動するかたわらで、Eat, Play, Sleep inc.に所属。

●木村有希(きむら・ゆき)写真右

大学進学を機に福井から関西に住まいを移し、企画・編集を生業とする会社に新卒で入社。その後地元の福井に戻り、現在はフリーランスの編集者・ライター・イラストレーターとして活動中。Eat, Play, Sleep inc.ではのメールマガジン・ポッドキャスト制作を担当。

👀真正面に向き合わないから話せることもある

木村:前職の会社にいた時、コロナ禍で顔を合わせる機会が減ったのでZoomで雑談する会を設けたんですが、なんだか「これじゃない」感があって。集まることの意義は感じているものの、どう集まるかも重要だなと思ったんですよね。EPS(Eat, Play, Sleep inc.の略称)では、毎週火曜〜木曜にインターン生も含めみんなで集まって仕事をしていますが、やってみて率直にどうですか?

岡安:オンラインだとチャットで3回ラリーするやりとりが、3分話して終わったりするので、コミュニケーションのスピードを上げる点ではやっぱり良いなって思ってます。

山本:自分はチームメンバーと連携する仕事が主だから、同じ場所で働いてるとコミュニケーションは捗る。あとは、今年からインターンの子が入ったこともあって、より集まる重要性はあがってるよね。

木村:私もA HAMLETにくる日は「みんなと喋る日」という気持ちで来ています。今日も「周縁のつどい(※1)」があるので、グッドタイミングでした。

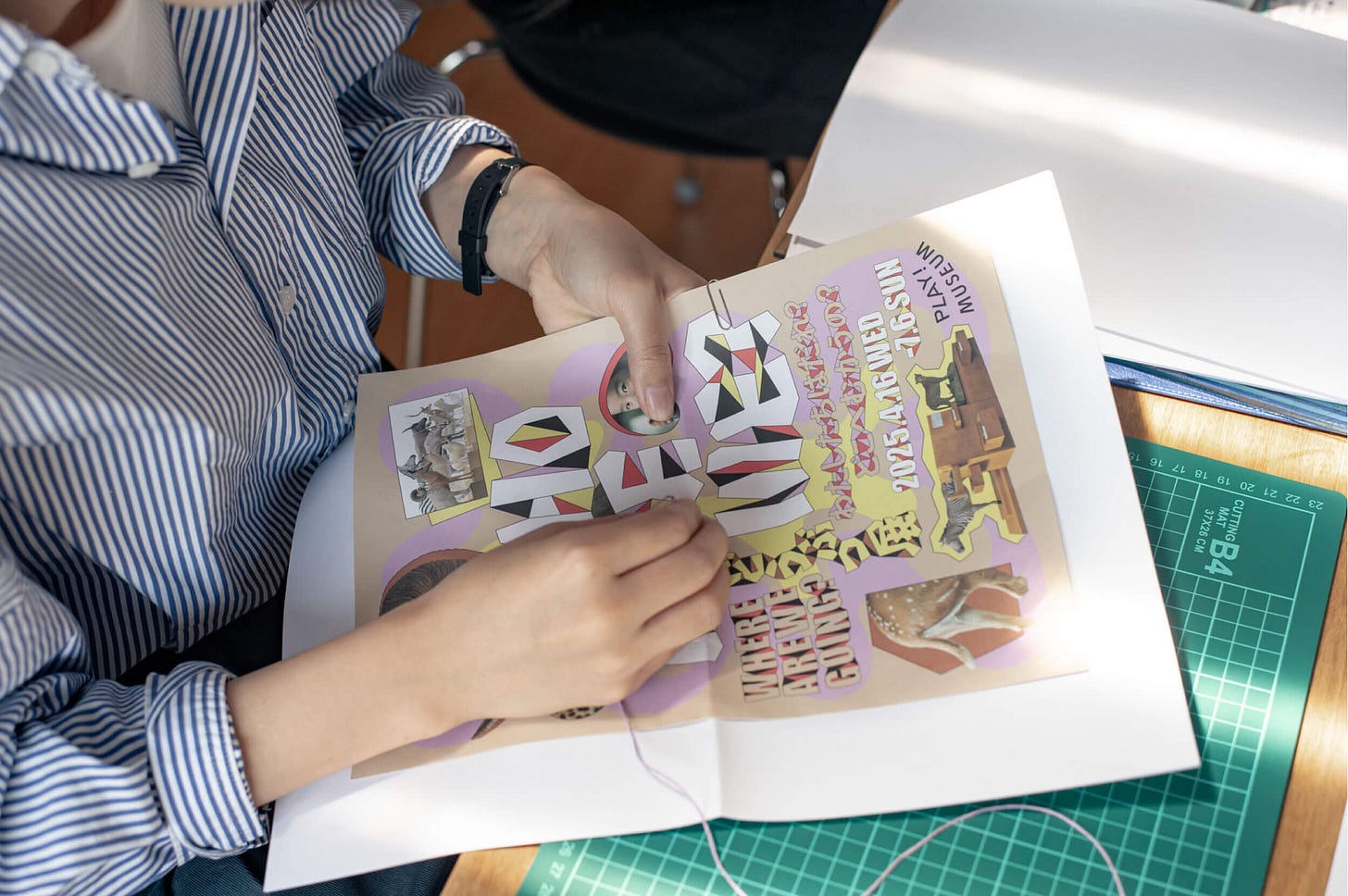

木村:冒頭で「Zoomで雑談が難しかった」という話をしましたが、真正面に向き合わない方が雑談が捗る気がするんですよね。以前、福井で開催した「手仕事の日」という企画をやった時に、このことを感じました。その日は、ただひたすら冊子の製本をしながら場所を開放するという日だったんですが、集まって一緒に製本作業をしてくれた人が、ぽつりぽつりと最近の悩みごとや考えてることを話し始めて。製本という“口実”のもとに集まると、話してみたい話題を自然に口に出せた感覚がありました。

山本:EPSでも、出版社さりげなくと一緒に製本教室をやったけど、あれも良い会だったね。他の会社のメンバーも参加してくれて交流が生まれたし、同じプロセスで作るからこそ、紙選びとか紐の綴じ方で「そんな風に作るんだ」って、メンバーの個性が垣間見えて面白かった。

👀仕事と遊びが混ざる瞬間の喜び

木村:お二人が意識的に足を運んでいる集まりってありますか?

岡安:ANTENNAをしていることもあって、ライブハウスには足を運ぶようにしてます。そこでは、いわゆるEPSの仕事だけではつながれない別の関係性やつながりがあって。私が昔働いていたライブハウスが最近なくなって関係者がみんな散り散りになってしまったんですが、そこで精力的に活動してたバンドのライブがある日には、みんな大集合したりしていますね。

木村:ライブハウスの世界にはそんな集まりもあるんですね。

岡安:他にも、「ONE MUSIC CAMP」という兵庫の三田市で開催されるフェスの撮影スタッフを7年くらい続けているんですが、そこのスタッフチームの集まりも年々同窓会のような色が強まってます。前夜祭でみんなでお酒を飲んだり、寝る間も惜しんでDJブースで盛り上がったり。年に一回、仕事と遊びがしっかり混ざる日という感覚で、すごく楽しいです。

木村:福井の拠点では毎年夏に開催する盆踊りがあるんですが、その日は岡安さんが言う「仕事と遊びが混ざる日」と同じ感覚があります。仕事仲間、大人になってからできた飲み友達、地元の同級生、かつて拠点に関わっていた人、学生など、あれだけみんながごちゃ混ぜになって夏を待ちわびている日は他にないように思います。

👀人を集める装置としてのSNS

山本:A HAMLETの建物の施工や改修をしてた時、関わっている人たち全員が入っているメッセンジャーグループがあったよね。あれも一つの集いだなって。

岡安:設計や施工を行うメンバーだけでなく、たまに募集に応募してくれていた一緒に作業してくれる人たちもあのグループには招き入れていたんですよね。関わった人が自分ごと化できるし、上手いやり方だなあと思いました。

山本:そういや、この前大阪でたまたま飲みに行った店の人が「僕もそのグループ入ってます」って言ってた。

木村:それだけいろんな人が関わってる証拠ですよね。

岡安:SNS関連で思い出したんですけど、最近だとInstagramのストーリーズをきっかけに誰かと集まることが増えました。仕事の悩みとか日々考えていることって、誰かと会った時には話しにくいこともあると思うんです。そういうものをポロっとつぶやいている人のストーリーズを見たら、それがきっかけでご飯に誘えたり、直接会った時にいつもよりもう一歩踏み込んで喋れるということがよくあって。

木村:私も、ストーリーズで文章を綴っている人がいるとつい見ちゃいます。24時間で消えるので、リアルタイム感もあるし、その人の感情や考えが生のまま出ている感じがしますよね。

山本:SNSも集まりが生まれる装置になってるんだね。コロナが落ち着いた今って、オンラインのツールを上手く使いながら、直接会った方がいい集まりはオフラインに戻す流れがあるけれど、良いバランスになりつつある感じがする。

木村:「一人 or 組織」でもなく「オンライン or オフライン」でもないし、月並みな言葉ですが何事もバランスが大事かもしれませんね。

前編では、集まることの理由として「つまらない人間になることへの不安」や「まだ見ぬ発見や新しい情報を得たい」などが挙げられた。けれど、その気持ちのさらに奥にまだ何かがあるような気がした。

それは、合理的で効率的になりすぎた生活スタイルと距離を置き、ある種人間らしく、非合理で無駄な時間を過ごしたいという欲求かもしれない。そんな時間を取り戻しながら、予定調和ではない出会いや発見、自分や他者の知られざる一面に気づきたいのだ。それは、製本教室で垣間見えた個性が面白いだとか、仕事と遊びがごちゃ混ぜになる瞬間の喜びだとか、SNSで見かけた誰かのつぶやきの奥にあるドロっとした気持ちに触れたいという話にも象徴されるのではないだろうか。

そう考えると、合理性では100点満点なオンライン会議ツールでは、事前に準備したアジェンダはスムーズに話せても、はっきりとした輪郭を持たない考えや気持ちを口に出すことは難しく、Zoomでの雑談が難しかったことにも納得した。仕事でもプライベートでも、どう集まるかを考える前に、なぜ集まるかを今一度見つめ直してみることが、より良い集まり方を導き出すためには重要そうだ。

執筆:木村有希(Eat, Play, Sleep inc.)

撮影:浜村晴奈